2025年中国阅兵展示北京在多极世界中的倡议,与普京和金正恩同台;探讨其象征意义、策略及全球反应。

快速回答

2025年在北京举行的中国阅兵标志着亚洲二战结束80周年,也是迄今为止规模最大的此类阅兵。由习近平主席领导,出席的知名嘉宾包括弗拉基米尔·普京和金正恩等,这一事件是一次有意的地缘政治信号时刻,指向多极化秩序。分析人士表示,这一场合把表演性与对战争历史的战略叙事相结合,既展示自信,又引发西方的审视。

- 主要关键词使用:'China military parade 2025' 出现多次以锚定主题。

- 要点:阅兵不仅关乎硬件,也关乎心理学和信息传达。

关于 2025 年中国阅兵的完整指南

在本指南中,我们剖析中国 2025 年阅兵对领导人、公众和国际秩序的意义。把它想象成带坦克的公开演讲:节奏、信号和潜在信息与展示的导弹同样具有分量。下列各节将剥离这场炫目场景、嘉宾以及随之而来的讲述故事。

- 数据点:路透社报道该事件旨在向全球现场观众展示力量和地缘政治影响力。

- 数据点:西方媒体已开始审视关于战争历史的叙事以及中国对过去的定格。

- 要点:阅兵像是对北京的战略姿态与未来野心的一次现场简报。

何时在北京举行中国的胜利日阅兵 2025?

2025 年的中国胜利日阅兵定于九月初,与亚洲二战结束80周年的传统纪念日相吻合。实际意义上,这意味着在 2025 年 9 月 3 日左右举行正式国家级仪式,路线经过精心编排,安保圈也将非常严密。这个日期对后勤的意义不及其象征力量:一个具备记忆与动力的日期。

- 数据点:80 周年框架放大了历史共振,超越常规军事展示。

- 数据点: observers 预计将有一个高度受控的媒体环境以塑造国际舆论。

- 要点:时机与地面装备同等重要;该日期强化了特定历史叙事。

2025 年在北京出席的有哪些人?

习近平主持,另外两位高知名度领导人——弗拉基米尔·普京和金正恩——出席,显示出重大国家的高知名度聚合。嘉宾名单被解读为对对齐与共同利益在多极化秩序中的蓄意表态。领导人安保与外交人员随同出席,其他地区官员则在幕后参与。

- 数据点:普京与金正恩的在场凸显中国强调的罕见三方可见性,用于战略信号传递。

- 数据点:报道突出就座、拍照和停顿的编排,作为信息传达的一部分。

- 要点:参会者的选择相当于北京当前伙伴关系与战略重点的现场简历。

2025 年阅兵中展示了哪些武器?

路透社等媒体描述阅兵展示了先进导弹、防空系统、无人机和现代地面平台的混合阵容。此次展示旨在体现一个可信的、多方位的现代化努力:远程导弹、类高超音速能力,以及网络化的防空–情报架构。重点在于一个整体的、互联的系统,而非单一武器。

- 数据点:名册据称包括前沿陆基导弹、防空网络和空中资产。

- 数据点:观察者指出传感器、指挥控制节点和网络化接口等部件与硬件同样重要。

- 要点:武器展示是北京单方面愿意推动威慑与机动边界的视觉论据。

为什么普京出席中国 2025 年阅兵?

普京的出席被广泛解读为对日益紧密的俄中轴线的战略对齐信号,以及北京高知名度事件值得西方关注的信息。这也传达了在西方压力面前安全合作的务实信号,至少在言辞层面。在分析人士看来,这是一种对单极预期的蓄意反制。

- 数据点:此行程以会谈与联合声明为框架,暗示更紧密的安全与经济协调。

- 数据点:西方媒体强调更广泛的多极叙事,以及在关键全球议题上展示团结一致的愿望。

- 要点:普京的出席是对共同地缘政治项目的强力背书,而非仅仅是礼仪性嘉宾。

中国在 2025 年阅兵中如何定框战争历史?

中国对战争历史的定格强调中国抗日战争及更广泛的反殖民斗争,同时有时淡化西方的贡献。这一叙事转变与重塑二战历史、提升中国在胜利中的角色并重新定义区域记忆的努力相一致。西方观察者,包括《华盛顿邮报》,会审视记忆如何被用于当代外交。

- 数据点:官方媒体报道凸显国家韧性与牺牲,将现代军事力量编织为这一传统的延续。

- 数据点:分析人士指出对反帝国主题的蓄意强调以及以北京领导为中心的再叙述。

- 要点:战争历史定格不仅是记忆工作;它塑造合法性和未来的战略信息传递。

在阅兵期间举行的中俄朝会可能释放哪些信号?

三方会晤或高层会谈可能传递出对更深安全、经济与军备合作渠道的具体推动。此类讨论可被解读为对西方压力的回应,以及在乌克兰、朝鲜半岛外交和区域安全等问题上的共同立场展示。观察者预计会有正式或非正式的公告,可能重新校准区域平衡。

- 数据点:预计将讨论武器供应、制裁应对和贸易协调等实际结果。

- 数据点:三方会谈的外观设计旨在投射一个持久、团结的联盟,而非仅仅是陪伴关系。

- 要点:边线会谈将强调对有争议问题的协调式应对以及走并行的非西方路径的意愿。

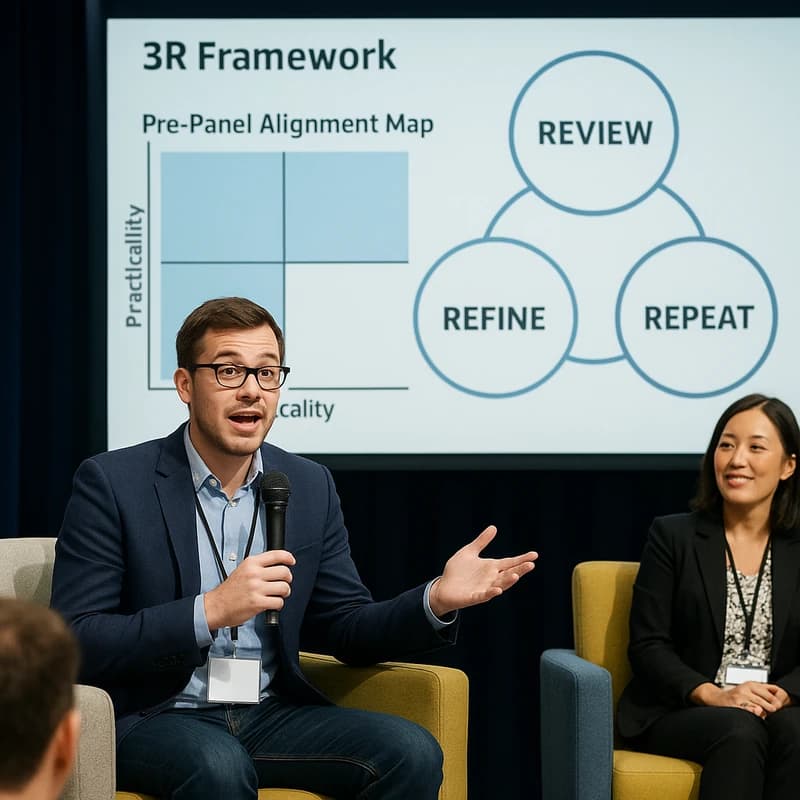

公共演讲心理学对本次阅兵的应用(Raj 博士的观点)

像军事阅兵这样的公共场合是一次高风险的传播排练。行进的节奏、鼓点的韵律,以及领袖的明星时刻,类似于经过充分排练的演讲:不仅是说了什么,还包括眼神落点、传达自信的姿态,以及群众齐声呼应的呼吸节奏。人群心理、符号管理和领袖可见度共同作用于观众如何内化权力、信任和国家认同。

- 数据点:行为科学表明,重复的、仪式化的视觉效果(整齐的部队行进、同步的武器编队)强化了感知的能力与团结。

- 数据点:分析人士指出受控媒体框架塑造公众解读并实时减少对立叙事。

- 要点:阅兵的成功在很大程度上取决于人类感知——音乐、节奏、姿态——与展示的硬件同等重要。

- 相关话题(用于内部链接):公共外交、仪式领导、群体心理、国家记忆、军事象征、国防信号

这为何重要

在过去三个月,地缘政治日历将阅兵和公共仪式推到外交前线。2025年中国阅兵处于记忆、力量投射与联盟建设的交汇点。它不仅关乎硬件,也关乎各国如何叙述自己在世界中的位置。

-

数据点:西方媒体将该事件视为对美国主导秩序的测试,以及对多极化的展示。

-

数据点:分析人士指出一个更广的趋势:大国利用象征性事件来重新校准战略叙事,并以强化威慑来威胁潜在对手。

-

专家观点:路透强调这一现场展示是北京多元化安全伙伴关系与影响全球秩序的决心投射。

-

专家观点:华盛顿邮报对战争历史定格进行了审视,提示国际记忆格局的蓄意转变。

-

要点:阅兵之所以重要,是因为它将记忆政治与当代安全策略相结合,发出力量平衡重新校准的信号。

-

相关话题(用于内部链接):多极世界、美国-中国关系、区域安全架构、记忆政治、国际外交、军控

人们也在问

回答读者经常搜索的确切问题有助于从多角度提高可理解性。

2025年中国胜利日阅兵在北京何时举行?

2025 年北京的胜利日阅兵定于九月初,以纪念亚洲二战结束80周年,正式仪式通常安排在九月三日左右。这一日期具有象征意义,并为阅兵的筹备时间表与安保规模提供指引。

- 数据点:周年框架旨在提升国际关注度和媒体报道。

- 要点:围绕九月进行筹划,确保事件利用象征意义和全球媒体周期。

2025年在北京出席的有哪些人?

主要出席者包括习近平以及像普京、金正恩这样的访问国元首,凸显高规格的同盟建设。嘉宾名单被广泛解读为传达北京的战略伙伴关系以及推动多极秩序的信号。

- 数据点:出席信号经过精心编排,以最大化外交信号效应,尽管领导人名单有限但影响力强。

- 要点:出席者如同对北京当前国际姿态的现场解读舞台。

2025年阅兵展示了哪些武器?

报道显示武器与系统种类繁多,包括先进导弹、防空网络、无人机以及现代地面平台。重点在于一个整合、网络化的部队,能够进行多域威慑。

- 数据点:导弹与相关技术的结合凸显现代化、自给自足的防御姿态。

- 要点:阅兵把能力传达为一个系统,而不仅仅是单一武器。

为什么普京出席中国 2025 年阅兵?

普京的出席被广泛解读为对共同战略利益的蓄意信号,以及愿意在西方压力面前并肩作战的态度。它强化了日益增长的中俄轴心,旨在塑造多极化的安全格局。

- 数据点:访问与两国在安全与经济合作网络方面的公开声明相一致。

- 要点:普京的在场既是外交信号,也是礼仪性的一环。

中国在 2025 年阅兵中如何定框战争历史?

中国对战争历史的定框强调抗日战争与更广泛的反殖民斗争,同时有时重新定位西方角色。西方媒体对叙事进行审视,关注其选择性强调与记忆政治,旨在提升当代合法性。

- 数据点:官方媒体报道强调中国在战争胜利和韧性方面的领导地位。

- 要点:历史定格是国家治理工具,塑造合法性与未来的战略信息传递。

在阅兵期间举行的中俄朝会可能释放哪些信号?

三方会晤可能传递出加强安全协调、潜在武器供给对话,以及对区域和全球议题的共同立场,这些议题挑战以西方为主导的秩序。此类聚会的外观将投射出一个持久、若有所为的联盟。

- 数据点:预期包括对制裁导航、贸易与防务合作等方面的讨论。

- 要点:边线会谈将强化对共同关切的协调式应对以及非西方安全架构的推进。

习近平在阅兵中的角色如何影响公共外交?

习近平的出席与姿态如同一场活的演讲:冷静、克制、象征性地果断。领导人可见性的心理效应——领导人站位、目光所及、与其他贵宾互动的方式——向外部传递关于自信与指挥能力的强力信息。

- 数据点:公共外交往往依赖伴随正式致辞的微小手势。

- 要点:此类时刻领导人的举止可以放大或削弱国际接收者的信心。

这对美中竞争意味着什么?

阅兵传达了区域与全球权力格局的重新校准,暗示一个更加多极化的框架,在其中中国主张战略自主与可见性。这要求华盛顿在对待北京时采取更为克制的外交、国防姿态与同盟管理。

-

数据点:分析师预计将继续进行战略竞争,重点在科技、军事现代化与叙事影响力。

-

要点:此事件将成为未来政策选择的焦点,而非一次性的喧闹。

-

相关话题(用于内部链接):美中对抗、区域安全动态、武器现代化、国防信号、记忆政治、压力下的外交

下一步

如果你想深入了解,请考虑这些实际途径:

-

阅读主要报道(路透社、华盛顿邮报、Al Jazeera),比较框架与叙事选择。

-

关注“多极化”的表述及其如何随着事件(如北京胜利日阅兵)而变化。

-

分析专家对战争历史定格及其对国内外舆论影响的评论。

-

关键要点:这是一种 geopolitics 即表演的案例研究——不仅分析硬件,还要分析叙事、姿态与观众心理。

相关的内部链接话题

- 多极世界秩序及其影响

- 中俄安全合作

- 朝鲜外交与军备动态

- 公共外交与仪式领导

- 战时记忆与历史叙事

- 国防现代化与战略信号

如果你愿意,我可以根据特定角度进一步定制本文(例如更强调记忆政治,或更深入地探讨人群心理学方面),或在保持分析严谨性的同时将语气调整得更幽默。